Alle erstellten Inhalte von BahnLand

-

Anlagen und Videos von FeuerFighter

Hallo FeuerFighter, Dein neuestes Einsenbahn-Video ist sehr schön anzuschauen. Viele Grüße BahnLand

-

EV aus Testanlage importieren

Hallo Hans, was Streitross mit der leeren Grundplatte beschrieben hat, sollte auch mit einer bestehenden Anlage funktionieren. Du musst nur Acht geben, dass Du beim nachträglichen Löschen auch wirklich nur Objekte der hereinkopierten Anlage erwischst und nicht Teile Deiner eigentlichen Anlage mit löschst. Wo ich das eigentliche Problem sehe, ist einerseits die "Verträglichkeit" beider EV-Definitionen, die hier zusammengebracht werden sollen, und andererseits die Ungültigkeit aller Verknüpfungen in dem importierten EV-Teil, wenn die referenzierten Objekte alle gelöscht wurden. Beim ersten Punkt hängt die Problematok davon ab, ob es zu falschen Beziehungen kommt, wenn "Namen" übereinstimmen. Oder erfolgen die Verknüpfungen in der EV mit Objekten auf der Anlage ausschließlich über die internen Objekt-IDs? Dann gäbe es dieses Verträglichkeitsproblem nicht. Eine konkrete Antwort hierauf kann wohl nur Neo geben. Der zweite Punkt bedeutet, dass in der importierten EV alle referenzierten Onjekt-Namen, bei denen die Objekte selbst aus der Anlage entfernt wurden, dann nicht mehr gültig sind (die Referenzen zeigen ins "Nichts", sodass die entsprechenden Aktionen sich nicht mehr auswirken können oder sogar überhaupt nicht mehr gestartet werden, weil das Ereignis nicht mehr ausgelöst wird). Dies bedeutet aber, dass Du auch dann, wenn Du die Abweisungen der EV von irgendwo anders her kopiert hast, doch alle Anweisungen nochmakls betrachten und gegebenenfalls nun wieder korrekt mit auf der Anlage vorhandenen Objekten verknüpfen musst, damit die Ereigbisdefinitionen wieder funktionieren. Es ist also icht damit getan, die EV "einfach" von einer Anlage in eine andere zu "übertragen", sondern es ist in jeden Fall eine nachträgliche händische Anpassung erforderlich. Dies sind übrigens rein theoretische Überlegungen, ich habe selbst noch keine Erfahrungen mit dem Übertragen vorhandener EVs auf andere Anlagen gesammelt. Ergänzung: Ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn Du Teile einer Anlage mit zugehöriger EV bewusst in eine andere Anlage kopierst, die übernommene EV mit den zugehörigen (auf der Anlage beibehaltenen) kopierten Objekten tatsächlich funktioniert - vorausgesetzt, dass Neo hier wie oben beschrieben kein "Verträgkichkeits-Problem" sieht. Da die EV meines Wissens nur über den Import der enthaltenden Anlage übertragen werden kann, müsste man dann die zu übernehmende Anlage auf die tatsächlich zu übernehmenden Objekte und den hierauf bezogenen Teil der EV reduzieren, damit man auf der Ziel-Anlage nur noch jene Teile der EV "zu Gesicht bekommt", die auch tatsächlich zusammen mit den übernommenen Objekten benötigt werden. Die "Bereinigung" vor der Übernahme ist sicher "Risiko-ärmer", als diese erst auf der Ziel-Anlage durchzuführen, wo man möglicherweise Gefahr läuft, auch die dort schon vorhandene EV in "Mitleidenschaft" zu ziehen. Viele Grüße BahnLand

-

Neueste Modellbahn-Planungen

Hallo Modellbahnspass, wenn ich auf Deinen Anlagen die alten Elektrotriebwagen identifziere, juckt es mich immer wieder in den Fingern. Und ich muss mich sehr zurückhalten, weil ich mich sonst bei zu vielen gleichzeitigen Projekten zu sehr verzetteln (kein Projekt würde fertig) und den Überblick verlieren würde. Aber irgendwie haben es mir diese alten Triebwagen eben doch angetan - vielleicht auch deshalb, weil ich im Württemberg um Stuttgart herum mit einem Großteil dieser alten Elektrotriebwagen "groß geworden" bin. Meine "Hausstrecke" Stuttgart-Tübingen gehörte zu den Eisenbahnlinien in Deutschland, die bereits vor dem 2. Weltkrieg elektrifiziert waren. Hierbei kam der Fahrdraht aus dem Münchner Raum, wo auf der Strecke Murnau-Oberammergau der Geburtsstunde des heute in weiten Teilen Mitteleuropas verbreiteten 16 2/3 Hertz-Wechselstrom-Betriebs schlug. Neben Oberbayern gab es bereits zur Länderbahnzeit weitere elektrische Inseln im deutschen Eisenbahnnetz in Südbaden (im Raum Basel), in Mitteldeutschland und in Oberschlesien (die beiden letztgenannten unter der Regie der preussischen Staatsbahn), wozu dann noch bei der Reichsbahn der 50-Hertz-Versuchsbetrieb auf der Höllentalbahn Freiburg-Titisee-Seebrugg kam. Die große Elektrifizierungswelle in Westdeutschland kam dann erst nach dem 2. Wetkrieg, wo sich dann das elektrifizierte Streckennetz von Süden her langsam nach Norden ausbreitete. Viele Grüße BahnLand

-

Baureihen-Übersicht gefragt?

Hallo Modellbahnspass, wie viele Bordmittel-Baureihen hast Du eigentlich jetzt schon gebastelt? Die Zahl ist sicher 3-stellig (oder gar schon 4-stellig?)! Einen gewissen Wiedererkennungswert (zumindest auf dem unteren Bild) hat die Lok jedenfalls! Viele Grüße BahnLand

-

Übersetzen

Hallo MakKucken, wow, dieser Übersetzter ist wirklich weit besser als der Google-Translator. Ich habe meinen Link in der Favoriten-Zeile gleich ausgetauscht. Vielen Dank für diesen Tipp! Viele Grüße BahnLand

-

Tonis Anlagen

Hallo Toni, gerade wenn ein Großteil des Gleisverlaufs sich unterhalb der Oberfläche befindet, empfinde ich zumindest eine "rudimentäte" Automatik- oder Halbautomatik-Steuerung als sehr hilfreich. Wenn die Anlage insbesondere einen größeren Bahnhof besitzt, von dem mehrere Streckenäste ausgehen, reizt dies zumindest mich, mehrere Züge gleichzeitig zu starten. Wenn man dann keinen Überblick besitzt, wo die im Tunnel verlaufenden Strecken wieder ans Tageslicht kommen, kann es sehr leicht Kollisionen (möglicherweise auch im Tunnel) geben, die dann das Spiel-Vergnügen schnell wieder beeinträchtigen könnten. Für solch eine Anlage wäre dann zumindest ein kleines Gleisbildstellpult zu empfehlen, das wenigstens einen Überblick über den gesamten Gleisverlauf bietet, und dessen EV-Steuerung zusätzlich (unbabsichtigte) "Kollisions"--Einstellungen unterbinden kann. Viele Grüße BahnLand

-

FeuerFighter´s Modellbau 2017

Hallo FeuerFighter, jetzt übertreibst Du's aber! Wo sind denn hier LoD0 und LoD1 ? Die LoD3-Stufen meines RAe-TEE-II-Triebzuges sehen ganz ähnlich aus (siehe hier) . Auf meiner Gotthard-Anlage würde dieses Gebäude mit dem "Pappschachtel-Design" im direkten Vergleich zu den anderen dort positionierten Gebäuden etwas "deplatziert" wirken. Was mich allerdings wirklich etwas stört (und das hat nichts mit der Poygonzahl zu tun), sind die aus Dachziegeln bestehenden senkrechten Wände. Die sehen nach meinem persönlichen Empfinden etwas sehr gewöhnungsbedürftig aus. Es gibt zwar in der Realität so ähnliche Hauswand-Verkleidungen aus Schiefer-Schindeln. Aber rote Dachziegel als Wandverkleidung habe ich noch nicht gesehen (ich lasse mich gerne eines Besseren belehren). Ebenfalls etwas deplatziert erscheint mir die halb-hohe Ziegelmauerwand an einer Hausfront. Die passt so gar nicht zu den anderen Hauswänden, deren Fachwerk-Gebälk bis zum Boden reicht. Diese machen auf mich einen sehr viel harmonischeren Eindruck. Viele Grüße BahnLand

-

Baureihen-Übersicht gefragt?

Hallo Modellbahnspass, schade, dass Du bei der Stromlinien-05 die "Ohren" des Basis-Modells nicht "wegzaubern" konntest. Diese "entstellen" das "Ziel-Modell" doch ziemlich. Ansonsten bin ich von Deinen Ideen für die Bordmittel-Modell-Konstruktionen immer wieder begeistert. Viele Grüße BahnLand

-

Tonis Anlagen

Hallo Toni, der "Anfang" sieht doch schon mal gut aus. Bin gespannt auf die fertige Anlage. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

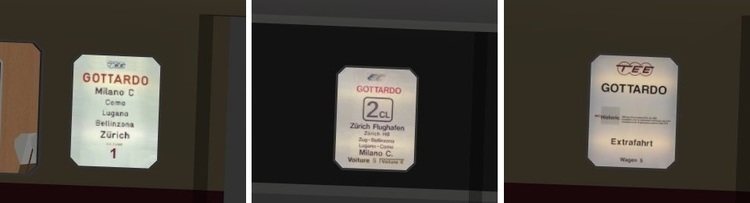

Hallo zusammen, vielen Dank für Eure anerkennenden Kommentare. Anbei noch ein paar Detailaufnahmen von den Zügen, mit welchen ich die Unterschiede aufzeigen möchte: Beim Vorbild gab es 5 Züge mit den Betriebsnummern 1051-1055. Der !053 ist als Museumszug erhalten geblieben. Der "Grauen Maus" habe ich die Nummer 1051 und dem klassischen TEE-Triebzug die Nummer 1055 verpasst. Alle Fahrzeuge eines Zuges wurden fortlaufend durchnummeriert, was auch an den Seiten der einzelnen Fahrzeuge angeschrieben wurde. Hiermit war/ist auch die Reihenfolge der Wagen im Zugverband festgelegt. Die Sitzwagen besaßen jeweils ein beleuchtetes Zuglaufschild, das insbesondere auch die Wagennummer und beim EC die Wagenklasse enthielt. Da der Speisewagen kein Zuglaufschild besaß, wurde beim 2-klassigen EC der Hinweis auf das Sitz-Abteil im kombinierten Großraum/Speisewagen mit auf das Zuglaufschild des benachbarten 2.-Klasse-Wagens gepackt. Speisewagen des klassischen TEE-Triebzugs mit eingeschalteter Tischlampen-Beleuchtung und leuchtendem Geträngeregal der Bar. Im Hintergrund sieht man in den beleuchteten Nachbarwagen. Kombiniierter 2-Klasse/Speisewagen des EC-Zuges. Für den Museumszug wurde beim "Rückbau" vom EC-Zug zum TEE-Zug der 2-Klasse-Großraumwagen zu einem "Lounge"-Wagen umgebaut, wobei völlig neue Sitzgruppen mit Tischen installiert wurden. In der Mitte wurde ein E-Piano zur "geselligen Unterhaltung" eingebaut. Zuletzt noch ein "Vergleichsbild" zwischen der originalen Bauform des Motorwagens (im Vordergrund) und der für den EC-Zug umgebauten Form, die beim Rückbau zum Museumszug erhalten blieb (im Hintergrund). Am auffälligsten sind hierbei die zweite Ladetür anstelle des Lüftergitters mit versetztem Fenster (rechts), die generell flachere Fensterform auf der Maschinenraumseite und deren etwas andere Anordnung. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

Hallo, hier kommt nun der zweite Teil: RAe Teil 2.zip Jedes der beiden Pakete enthält 3 Fahrzeuge (mbe-Dateien), die zusammen einen kompletten TEE-Triebzug ergeben. Die Wagen werden stets in der im vorgherigen Beitrag angegebenden Reihenfolge entsprechend den Wagen-Nummern, die an jedem Fahrzeug angeschrieben sind, zusammengekuppelt. Die Übergänge zwwischen den einzelnen Wagen sind gegenüber der Wagenachse seitlich verschoben. Daher können - jeweils von einem Steuerwagen ausgehend - die Wagen immer nur in einer Ausrichtung angekuppelt werden. Werden sie "falsch herum" zusammengestellt, laufen die Passagiere beim Versuch, in einen anderen Wagen zu gehen, gegen eine Wand. Lediglich der Speisewagen zwischen den beiden jeweils mit einem Steuerwagen gekuppelten Zugteilen kann in beiden Ausrichtungen dazwischengestellt werden. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

Hallo zusammen, mein "Trio" des schweizerischen 4-Strom-Triebwagens ist jetzt fertig. Den Triebzug wird es als klassisches TEE-Fahrzeug (RAe TEE), als "Graue Maus" (RABe EC) und als Museumszug von SBB Historic (RAe Hst) geben. Jeder Triebzug besteht aus 6 verschiedenen Einzelwagen, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Zugvariante unterschiedlich ausgeprägt sind. RAe TEE (klassischer TEE): RAe_TEE_1At Großraumwagen 1. Klasse mit Führerstand (Wagen Nr. 1) RAe_TEE_2A Großraumwagen 1. Klasse (Wagen Nr. 2) RAe_TEE_3Re Motorwagen Original-Version (Wagen Nr. 3) RAe_TEE_4WR Speisewagen (Wagen Nr. 4) RAe_TEE_5A Großraumwagen 1. Klasse (Wagen Nr. 5) RAe_TEE_6At Großraumwagen 1. Klasse mit Führerstand (Wagen Nr. 6) RABe EC (nach Umbau zum EuroCity-Triebwagen, "Graue Maus"): RABe_EC_1At Großraumwagen 1. Klasse mit Führerstand (Wagen Nr. 1) RABe_EC_2A Großraumwagen 1. Klasse (Wagen Nr. 2) RABe_EC_3Re Motorwagen Umbau-Version (Wagen Nr. 3) RABe_EC_4BR Großraumwagen 2. Klasse mit Speiseraum (Wagen Nr. 4) RABe_EC_5B Großraumwagen 2. Klasse (Wagen Nr. 5) RABe_EC_6Bt Großraumwagen 2. Klasse mit Führerstand (Wagen Nr. 6) RAe Hst (nach "Rückbau" zum historischen Museums-TEE): RAe_Hst_1At Großraumwagen 1. Klasse mit Führerstand (Wagen Nr. 1) RAe_Hst_2A Großraumwagen 1. Klasse (Wagen Nr. 2) RAe_Hst_3Re Motorwagen Umbau-Version (Wagen Nr. 3) RAe_Hst_4WR Speisewagen (Wagen Nr. 4) RAe_Hst_5WG Lounge-Wagen mit E-Piano (Wagen Nr. 5) RAe_Hst_6At Großraumwagen 1. Klasse mit Führerstand (Wagen Nr. 6) Die Außenhaut des Museumszuges ist wieder TEE-Farben. Das Farb-Design der Inneneinrichtung wurde jedoch von der EC-Version beibehalten. Nur der "neue" Lounge-Wagen erhielt eine komplett neue andersartige Bestuhlung. Alle Fahrzeuge besitzen eine schaltbare Innenbeleuchtung. In den Speiseräumen können stattdessen auch nur die Tischlampen angeschaltet werden. An den Fronten der Steuerwagen können je nach durchfahrenem Land unterschiedliche Spitzen- und Schlussbeleuchtungen eingeschaltet werden. Die Führerstände besitzen außerdem zusätzlich beleuchtbare Instrumente. Der Motorwagen besitzt 4 verschiedene Stromabnehmer zum Betrieb unter den verschiedenen Fahrleitungssystemen der befahrenen Länder Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Niederlande. Jeder Stromabnehmer kann separat angehoben werden. Prinzipiell besitzen beim Vorbild alle Fahrzeuge an den Enden offene Übergänge ohne Türen. Um die Türöffnung herum ist der Übergang zwischen jewels zwei Wagen durch flexible Übergangs-Manschetten geschützt, die sich in den Kurven an die sich gegenseitig verschiebenden Wagenenden anpassen. Im Modell können diese Manschetten leider nicht naturgetreu dargestellt werden. Deshab werden in engen "Modell_Kurven" die offenen Übergänge von außen sichtbar. Um dies zu kaschieren, habe ich an den Wagenenden "Schiebetüren" eingebaut, die via Animation geschlossen werden können. Auf gerader Strecke sind die Übergänge bündig, sodass der Übergang von einem in den nächsten Wagen "fugenlos" möglich ist. Durch die wie beim Vorbild offenen Übergänge ist es beispielsweise möglich, sich mit einer MBS-Kamera durch den gesamten Zug zu bewegen, ohne an den Wagenübergängen jeweils eine schwarze Wand "durchstoßen" zu müssen. Die Züge werden mit der Version 4 des Modellbahn-Studios im Online-Katalog bereitgestellt, wobei ich die Zusammenfassung mehrerer Fahrzeuge als Varianten eines Modells ausnutzen möchte. Allerdings ist mir noch nicht klar, wie ich das machen werde, da es hier verschiedene Variantionsmöglichkeiten gibt: Zusammenfassung der Fahrzeuge eines kompletten Zuges zu einem Modell Es würde dann insgesamt 3 Zugmodelle geben (RAe_TEE, RABe_EC und RAe_Hst), die jeweils alle 6 dazugehörigen Wagen als "Set" enthalten. Zusammenfassung der Fahrzeugtypen zu jeweils einem Modell Es gäbe dann die Modelltypen * Steuerwagen (2 TEE-At, 1 EC-At, 1 EC-Bt, 2 Hst-At = 6 Fahrzeuge, A = 1.Klasse, B = 2.Klasse, t = Steuerwagen) * Großraumwagen (2 TEE-A, 1-EC-A, 1 EC-B, 1 Hst-A, 1 Hst-Lounge = 6 Fahrzeuge) * Wagen mit Speiseraum (1 TEE-WR, 1 EC-BR, 1 Hst-WR = 3 Fahrzeuge, WR = Wagon-Restaurat, BR = 2.Kl.+Restaurant) * Motorwagen (1 TEE-Re alter Bauform, 1EC-Re + 1 Hst-Re neuer Bauform = 3 Fahrzeuge, Re = Elektrolok > 110 km/h) Zusammenfassung sämtlicher Fahrzeuge aller 3 Züge zu einem Modell (18 Fahrzeug-Varianten) Ich bin mir noch nicht schlüssig, welche Variante die beste ist. Wie ist Eure Meinung dazu? Für jene, die schon mal mit dem Zug etwas "Herumspielen" möchten, llege hier die mbe-Dateien des TEE-Triebwagens bei. Da die Dateien ziemlich groß sind, muss ich sie in zwei Pakete aufteilen. Das erste Paket liegt diesem Beitrag bei. Das zweite Paket folgt im nächsten Beitrag. RAe Teil 1.zip Viel Spaß beim Ausprobieren der einzelnen Animationen wünscht BahnLand

-

Dorf im Wandel der Zeit

Hallo Streitross, dieTanks, die ich jetzt auch sehe (), sind Dir gut gelungen. Viele Grüße BahnLand

-

Dorf im Wandel der Zeit

Hallo Streitross, ja, so müsste es funktionieren. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von maiky

Hallo zusammen, noch ein kleiner ergänzender Hinweis zur Ausführung von Maik: Bei der linken "Rundum-Leuchte" rotiert die "Lichtscheibe" im "leuchtenden" Zustand innerhalb des "Glasgehäuses" um die vertikale Achse (wie bei den klassischen Blau- oder Gelblichtern der "klassischen" Einsatzfahrzeuge). Die rechte Leuchte blinkt dagegen als "Ganzes" auf und wird wieder dunkel, ohne dass sich etwas "dreht". Viele Grüße BahnLand

-

Dorf im Wandel der Zeit

Hallo Streitross, wenn ein Modell aus Grundkörpern gebaut wurde und dieses dann ungruppiert oder als Gruppe zusammengefasst auf die Anlage gestellt wird, sollte es auch für Betrachter dieser Anlage auf anderen PCs sichtbar sein. Wenn jedoch das aus Grundkörpern gruppierte und mit einem Namen (z.B. "Hochtank") gekennzeichnete Modell über die Menü-Funktion "Katalog - Neu - Selektion [Hochtank]" in den Online-Katalog aufgenommen wird (ich vermute mal, dass Du so vorgegangen bist), wird es vom Modellbahn-Studio zu einem 3D-Modell zusammengefasst, wobei die Grundkörper als Einzelbestandteile dann nicht mehr sichtbar sind. Das Modell muss dann wie jedes andere 3D-Modell, das in den Online-Katalog hochgeladen wurde, explizit "veröffentlicht" (jund anschließend von Neo freigegeben) werden, damit es auch auf anderen PCs, auf denen die Anlage mit dem Modell betrachtet werden soll, sichtbar wird. @Neo Ich hoffe, dass ich hier jetzt nichts "Falsches" geschrieben habe. So ist zumindest mein Verständnis. Ich möchte Dich daher bitten, mich gegebenenfalls zu korrigieren. Viele Grüße BahnLand

-

Dorf im Wandel der Zeit

Hallo Streitross, da hast Du ja ein paar interessante Fahr-Szenarien hingezaubert. Nur die im Online-Katalog fehlenden und daher als Fragezeuíchen dargestellten Hochtanks schmälern ein wenig den Genuss an der ansonsten sehr hübsch ausgestalteten Anlage. Viele Grüße BahnLand

-

SputniKKs Bastelseite

Hallo SputniKK, auch mir gefällt die Kirche sehr gut. Was mich besonders beeindruckt, ist die geringe Anzahl von Polygonen, die Du hierfür benötigt hast. Schließlich hat das Bauwerk doch einige "Ecken und Kanten". Weiter so! .... sagt BahnLand

-

Anlagen und Videos von FeuerFighter

Hallo FeuerFighter, der Berg sieht sehr realsitisch aus. Viele Grüße BahnLand

-

Baureihen-Übersicht gefragt?

Hallo Modellbahnspass, danke für das Bild mit den vergrößerten Modellen. Ich finde, dass sie als Bordmittel-Konstruktion sehr gut gelungen sind. Im Modellbahn-Studio würde das mit dem "Wagen"-Untergestell allerdings nicht mehr funktionieren, weil man dort den Fahrzeugtyp nicht mehr zwischen "Lok" und "Wagen" umstellen kann. Aber da das Fahrgestell des Glaskastens sowieso "darübergestülpt" ist, könnte man anstelle des Güterwagens auch eine der im Modellbahn-Studio vorhandenen Dymmy-Lok-Varianten hernehmen. Es gibt übrigens auch im Katalog des Modellbahn-Studios einige wenige Fahrzeuge, die aus einem Basis-Fahrzeug und ein paar Grundkörpern "zusammengebastelt" wurden: Das obige Bild zeigt 3 Dampflokomotiven, die auf dem Modell der pr. T3 (BR 89) von Seehund basieren, und Lobo's bayerischen Kolonialwaren-Wagen. Durch den Anbau langer Wasserkästen entstand aus der preußischen 89 7159 die württembergische 89 407 (an der Kesselfront ist noch die alte Nummer sichtbar). Diese fuhr in den 1970er Jahren im Stuttgarter Raum auch als Museumslok mit grüner Farbgebung und ihrer Original-Nummer 888 aus der Länderbahnzeit. Bei der dritten Variante wurden der Original-Lok nur ein Führerhaus mit kurzen Wasserkästen und ein Kessel in grüner Farbgebung "übergestülpt". In dieser Ausführung. hatte die SWEG (Südwestdeutsche Eisenbahngeselschaft) die Lok vom Typ "Preussische T3" mit der Nummer 30 auf der badischen Kandertalbahn (Bahnstrecke Haltingen-Kandern nördlich von Freiburg) eingesetzt. Von Lobo's bayerischem Kolonialwaren-Wagen existiert im Online-Katalog jedoch nur der Aufbau. Es gibt aber im Online-Katalog auch ein 2-achsiges "G10"-Fahrgestell ohne Aufbau, auf welches der Kolonialwagen-Aufbau perfekt passt. Er wird einfach auf das Gestell "aufgesetzt" und mit diesem verknüpft. Dies sind meines Wissens die einzigen mit Bordmitteln erstellten oder ergänzten Fahrzeug-Modelle, die den Weg in den Online-Katalog gefunden haben. Viele Grüße BahnLand

-

Baureihen-Übersicht gefragt?

Hallo Modellbahnspass, Dein Glaskasten gefällt mir sehr gut - zumindest das, was man von ihm erkennen kann . Kannst Du den mal in groß zeigen? Auch wenn mir bewusst ist, dass er "nur" aus "Bauklötzen" besteht, würde mich trotzdem interessieren, wie und aus welchen Komponenten (z.B. das Fahrgstell) Du ihn zusammengesetzt hast. Insbesondere die Proportionen scheinen mir sehr gut getroffen zu sein. Viele Grüße BahnLand

-

Anlagen und Videos von FeuerFighter

Hallo FeuerFighter (dieses Mal wieder korrekt) , solche "Freud'schen" Verschreiber passieren mir immer wieder. Wenn ich meine Beiträge nicht immer korrekturlesen würde, wäre es noch viel schlimmer. Aber trotzdem geht mir immer wieder ein Schreibfehler "durch die Lappen". Viele Grüße BahnLand

-

Anlagen und Videos von FeuerFighter

Hallo FeierFighter, Dein Kieswerk macht sich gut in Deiner Landschaft! Viele Grüße BahnLand

-

FeuerFighter´s Modellbau 2017

Hallo FeuerFighter, Dein Kieswerk ist sehr schön geworden. Keine 500 m von meinem Zuhause entfernt gibt es auch ein Kieswerk. Das sieht noch etwas "verschachtelter" aus: Viele Grüße BahnLand

-

Mein nächstes Projekt

Hallo Streitross, sind das zwei getrennte Gleisovale oder findet da im "Verborgenen" ein Ebenen-Übergang statt? Viele Grüße BahnLand