Alle erstellten Inhalte von BahnLand

-

1 1/2 Drehgestelle

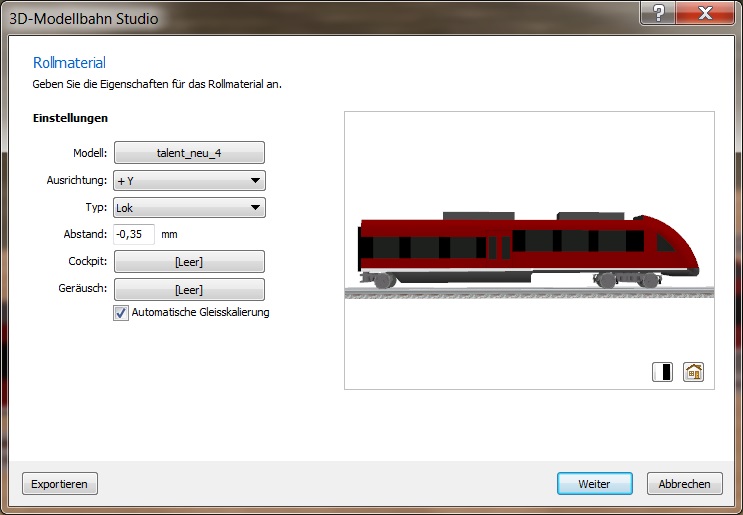

Hallo Franz, bezüglich halber Jakobs-Drehgestelle habe ich zusammen mit Griffin bereits ein paar Versuche unternommen, die sehr positiv verlaufen sind: Man halbiere das Jakobs-Drehgestell in der Mitte und weise je eine Hälfte dem jeweiligen aufliegenden Wagenkasten zu. Jedes halbe Jakobs-Drehgestell wird wie ein "normales" Drehgestell als Gruppe Rad0/Rad1 definiert. Beim Zusammensetzen der Fahrzeuge im Modellbahn-Studio werden automatisch auch die Hälften der Jakobs-Drehgestelle zusammengesetzt. Dass es sich hierbei um zwei getrennte Hälften handelt, ist zumindest auf geraden Streckenabschnitten nach dem Zusammensetzen nicht mehr feststellbar. In Kurven fällt das Zusammensetzen des Drehgestelles aus mehreren Teilen ebenfalls kaum auf, wenn die Kurve nicht zu eng angelegt wurde. Anbei ein paar Anwendungsbeispiele aus unseren durchgeführten Versuchen. Fahrzeughälfte als Rollmaterial-Objekt Jakobs-Drehgestell in der Kurve Jakobs-Drehgestell in der Steigung

-

Einstellungen im Gleiseditor

Hallo Peter, da gibt es noch viel "verrücktere" Sachen - siehe z.B. hier! Viele Grüße BahnLand

-

Modelle Franz 2015

Bravo! Bitte mehr! Viele Grüße BahnLand

-

Module für Biller & Co

Hallo Brummi, es macht richtig Spaß, dem Treiben auf Deiner kleinen Billerbahn-Anlage zuzuschauen! Wirklich sehr gut gemacht! Würde dein Diorama nicht auch gut hinter das Schaufenster von "Lobo's Modellbahn-Stübchen" passen? Viele Grüße BahnLand

-

Zeiteinstellung ohne Signale am Bahnhof

Hallo Ramon, schau Dir in der Online-Katalog-Rubrik "Experimentelle Ablagen" mal die Anlage "Automatik-Steuerung 04 - Haltepunkt-Schaltung" an. Dort ist ein Haltepunkt realisiert, bei dem - je nach Stellung des Schalters "2" in der rechten Anlagen-Ecke - ein einfahrender Zug entweder schon während der Einfahrt die Ausfahrt anfordert und dann durchfährt, wenn der nachfolgende Blockabschnitt frei ist, oder auch bei freiem nächstem Blockabschnitt zuerst einmal im Bahnhof anhält, um dann nach einer kurzen Pause selbst wieder anzufahren. Dass das gesamte Verhalten "Signal"-gesteuert ist, sollte hier nicht weiter stören, da man durch den Countdown anstelle des Öffnens des Signals (wodurch der Zug dann indirekt gestartet wird) auch den Zug direkt anstarten könnte. Die Anlagen-Demo wird insgesamt durch Betätigen den Schalters "1" gestartet (oder auch gestoppt). Eine etwas ausführlichere Beschreibung dieser Anlage findest Du hier (4. Anlage mit dem Untertitel "Automatik-Steuerung 04 - Haltepunkt-Schaltung") und hier im Wiki. Beachte bitte jedoch, dass die Beschreibungen in diesem Wiki-Artikel aufeinander aufbauen. Viele Grüße BahnLand

-

Problem mit den Schienenstößen

Hallo Hermann, als Ergänzung zur Bemerkung von Modellbahnspass: Bei rein virtuellen Anlagen, die Du nicht "real" nachbauen möchtest, kannst Du Gleislücken am besten dadurch überbrücken, indem Du ein Flexgleis einfügst. Dieses lässt sich dann "passgenau" in die Lücke einpassen - sofern diese groß genug ist. Ansonsten musst Du ein Gleis neben der Lücke durch ein Flexgleis ersetzen und entsprechend verlängern. Viele Grüße BahnLand

-

Forums Feature "Like" oder "Danke" Button

Hallo, wenn jemand für ein Modell ein Lob aussprechen möchte - warum nicht. Aber einen Zähler, wie oft ein Modell für "gut" befunden wurde, würde ich mir trotzdem nicht wünschen. Dieser hat eine viel zu sehr "vergleichende" Wirkung, die bei einem einzelnen Lob nicht so offensichtich ist (dieses "blinkt" einmal auf und wird dann wieder vergessen, ohne ständig "präsent" zu sein). Es kommt uns ja nicht darauf an, in einem "Ranking" möglichst weit vorne zu stehen, sondern - auch durch einzelnen Ansporn getrieben - möglichst schöne Modelle bauen und dann auch auf unseren Anlagen einsetzen zu können. Eine konstruktive Kritik mit möglicherweise zusätzlichen praktikablen Verbesserungsvorschlägen ist mir da deutlich lieber als eine vergleichende Bewertung mit anderen Modellen zu bekommen (nichts anderes stellt ein "Beliebtheits-Zähler" dar). Viele Grüße BahnLand

-

Schienenbus-Beleuchtung ist weg

Hallo Marko, wenn ich mich recht erinnere, war Seehund's Beleuchtung vom Typ "Steuerobjekt" und konnte daher mit Triebfahrzeugen "verbunden" werden, um so automatisch den dort eingestellten Geschwindigkeitswert zu übernehmen (>0: Laterne weiß, =0: Laterne aus, <0: Laterne rot). Nur galt dies natürlich nur in "positiver Fahrtrichtung" des Triebfahrzeugs. Auf der "anderen" Seite (also "hinten") musste die Laternen-Ausleuchtung genau umgedreht werden (>0: Laterne rot, =0: Laterne aus, <0: Laterne weiß). Seehund hatte dies bei seiner "Lampen-Gruppe" bereits berücksichtigt. Natürlich könnte man dies auch mit meinen Lampen machen, wenn ich diese zusätzlich als "Steuerobjekte" in den Katalog einstellen würde. Aber zum einen müsste ich sie dann doppelt einstellen (einmal auf positive und einmal auf negative Geschwindigkeit ausgerichtet), und für eine zusätzliche Schaltungsmöglichkeit über die Ereignisverwaltung müsste man zum anderen dann eine "Indirektion" über eine Weiche oder ein Signal (dreiwertig) einbauen, da sich Steuerobjekte nicht direkt über die Ereignisverwaltung schalten lassen (das Procedere wird also immer komplexer). Hier wäre die von Seehund vorgeschlagene Erweiterung von Rollmaterial um weitere Animationsmöglichkeiten tatsächlich ein gangbarer Weg. Doch wenn man die Lichtschaltung unabhängig von einem eventuellen Anhalten oder Anfahren des Triebfahrzeugs betreiben möchte, wird einem der Weg über die Ereignisverwaltung und zusätzliche "Zeitschaltungen" (woher soll der Auslöser bei stehendem Fahrzeug sonst kommen?) nicht erspart bleiben. Viele Grüße BahnLand

-

Anlagen und Videos von FeuerFighter

Hallo FeuerFighter, sehr schön gemacht! Viele Grüße BahnLand

-

Schienenbus-Beleuchtung ist weg

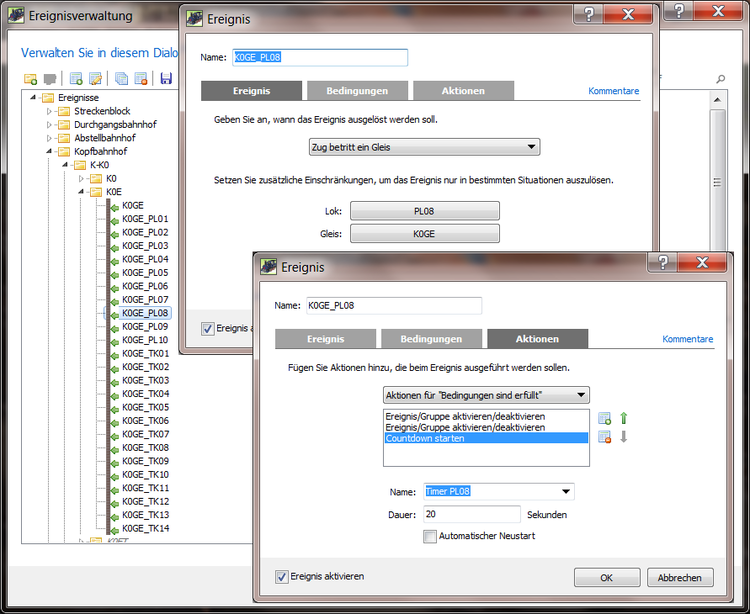

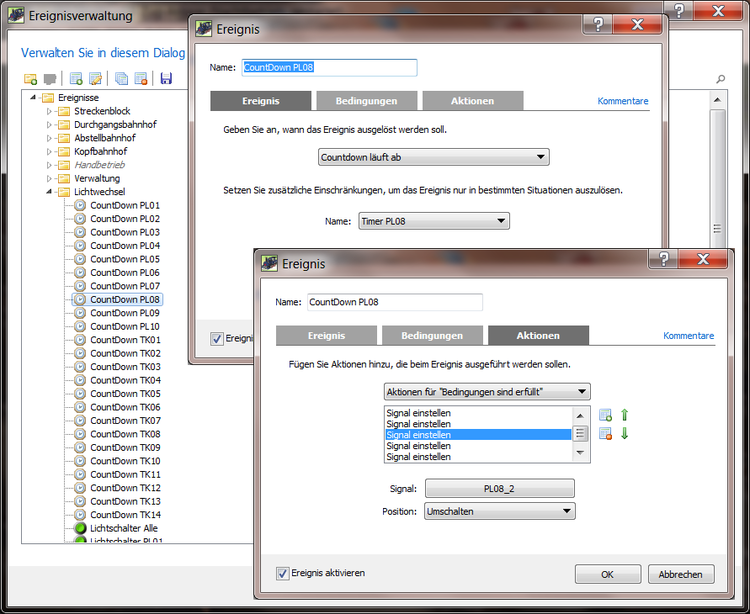

Hallo Marko, die von mir in den Katalog eingebrachten Lampen sind alle vom Typ "Signal". D.h. sie werden mit der Aktion "Signal einstellen" in der Ereignisverwaltung umgeschaltet ("ein": Lampensignal weiß, "aus": Lampensignal rot, "umschalten": Wechsel in den jeweils "anderen" Zustand; bei den Lampen "Weiß - aus" wird der Zustand "rot" durch den Zustand "aus", bei den Lampen "Aus - rot" der Zustand "weiß" durch den Zustand "aus" ersetzt). Die nachfolgenden Bilder stammen aus der Ereignisverwaltung der "18-Zug-Anlage (Nachtbetrieb, gestartet)": Bei der Einfahrt eines Zuges (oder der aus dem Bereitschaftsgleis folgenden Wendelok) in den Kopfbahnhof wird ein Timer aufgezogen, der die Zeit der Einfahrt des Zuges (der Wendelok) in das Bahnhofsgleis einschließlich "Anhalten" und "einige Sekunden warten" überbrückt. Danach wird das Countdown-Ereignis aus dem nächsten Bild ausgelöst: Dort findet dann die Umschaltung sämtlicher mit der Lok verknüpften Stirnlampen-"Signale" statt (bei Loks mit 3 Stirnlampen pro Seite insgesamt 6 Signallampen, bei Loks mit 5 Stirnlammpen pro Seite (rote und weiße Leuchten getrennt) insgesamt 10 Signallampen). Da die Lampen immer von der Stirnbeleuchtung auf die Schlussbeleuchtung (und umgekehrt) umgeschaltet werden, genügt die "Position Umschalten" (kein explizites Einschalten / Ausschalten notwendig) für die Umschaltung aller Stirnlampen. Voraussetzung ist hierfür allerdings, dass die Lampen einmalig von Hand "vorjustiert" wurden (auf einer Lokseite stehen alle Lampen auf "Stirnbeleuchtung", auf der anderen alle auf "Schlussbeleichtung"). Diese Justierung kann man vornehmen, indem man jede einzelne Lampe mit der Maus markiert und anschließend mit der Leertaste umschaltet. Dies ist ein einmaliger Vorgang. Von da an funktioniert die Automatik der Ereignisverwaltung. Zusammengefasst: Die "Umschaltbaren Lampen" sind "Signale", die in der Ereignisverwaltung mit der Aktion "Signal einstellen" geschaltet werden können. Es kann damit jeder in der Ereignisverwaltung definierbare Auslöser verwendet werden, mit dem man Aktionen der Ereignisverwaltung anstoßen kann. Im vorliegenden Beispiel ist dies der Timeout eines Countdowns. Viele Grüße BahnLand

-

Schienenbus-Beleuchtung ist weg

Hallo Cali, dass die "Lampen" in der Rubrik Bahntechnik keine Gehäuse besitzen, sondern "nur" aus den Linsen bestehen, hat durchaus seinen Sinn: Sie sollen nämlich die an den Fahrzeugen befindlichen "Laternen" nicht komplett ersetzen, sondern nur deren Lichtfront. Sie müssen daher in die vorhandenen Lampengehäuse eingepasst (durch Skalierung) und unmittelbar vor den ursprünglichen Lampen-Frontscheiben platziert werden. Danach werden sie mit dem Fahrzeug verknüpft, damit sie sich mit diesem mit bewegen, wenn es losfährt. Dass auch beim Vorbild teilweise rote Farbscheiben vor die weißen Lampen montiert wurden, kann man beispielsweise bei Vorbildfotos der Schienenbusse und der ETA150-Akkutriebwagen erkennen. Die hatten nämlich "nur weiße" Lampen, davor aber Klammer-Halterungen, in die man bei Verwendung der Lampen als Schlusslichter die roten Schlussscheiben einstecken konnte. Auf die Realisierung als "Steuerobjekt", um anschließend mit dem Fahrzeug (mit seiner Geschwindigkeit) verbunden werden zu können, habe ich bewusst verzichtet. Denn es entspricht nicht der Realität, dass die Scheinwerfer ausgehen, sobald das Fahrzeug zum Stillstand kommt, und auch erst dann wieder angehen, wenn das Fahrzeug sich erneut in Bewegung setzt. Die Lampen können aber jederzeit wie (zweiwertige) "Signale" entweder von Hand oder über die Ereignisverwaltung umgeschaltet werden. Die Umschaltung über die Ereignisverwaltung habe ich beispielsweise bei meiner "18-Zug-Anlage (Nachtbetrieb, gestartet)" aus der Kategorie "Mittlere Anlagen" realisiert, wo man die Umschaltung im Kopfbahnhof sowohl aus der Perspektive des Querbahnsteigs als auch vom Weichenfeld her sehr gut beobachten kann: Der Zug (oder die Wendelok) fährt ein und kommt zum Stehen. Nach einer bestimmten Wartezeit (etwa 5 Sekunden) werden die Lampen für die Fahrt in die andere Richtung umgeschaltet. Hierbei gehen zuerst die gerade brennenden Lampen aus, bevor die nun anzuzündenden Lampen angehen. Dies ist eine "Reminiszenz" an das Umschaltverhalten der Signale, die als "Animation mit etwa 1/2 Sekunde Umschaltzeit" realisiert ist. Und nur durch das Einfügen der "Dunkelphase" habe ich es geschafft, dass das Umschaltverhalten in beide Richtungen "symmetrisch" ist (sonst würden die Lampen in die eine Richtung sofort und in die andere mit 1/2 Sekunde Verzögerung umschalten - nun tritt eben in beide Richtungen die "Verzögerung" in der Dunkelphase ein). Ich hoffe, dass ich durch diese Zeilen etwas zum besseren Verständnis beitragen konnte, warum die umschaltbaren Lampen so und nicht anders realisiert wurden. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

Drehgestell-Positions-FehlerHallo Gemeinde, mit der Korrektur einer bisher fehrlerhaften Rad0/Rad1-Umsetzung im Modellbahn-Studio haben sich die Drehgestelle meiner bereits für den alten 3D-Eisenbahnplaner hergestellten und noch nicht LoD-angepassten RAe-Triebzüge verschoben (siehe Bilder der "Grauen Maus"). Man sieht deutlich die unterschiedlichen Abstände der Drehgestelle zu den Wagenenden hin. Die Ursache hierfür liegt darin, dass ich die Drehgestelle damals in der DirectX-Datei nochmals "extra" verschoben habe, damit sie trotz des 3DEP-Fehlers (der dann auch im MBS bis zur jetzigen Korrektur enthalten war) auf der Anlage unter den Wagenkästen korrekt platziert wurden. Mit der nun korrekten Platzierung der Drehgestelle durch das MBS bewirkt die in den übernommenen X-Dateien noch enthaltene damalige "Nachkorrektur" an den Drehgestellen nun genau das Gegenteil: Sie werden aus der nun korrekt berechneten Position "heraus" geschoben, was zu dem oben sichtbaren Effekt führt. Da ich momentan an einer anderen hochprioren Aufgabe aus der "Nicht-Eisenbahn-Welt" sitze und mich daher gerade nicht einer "Voll-Überarbeitung" meiner RAe-Triebzüge widmen kann, habe ich mich zumindest beim TEE-farbenen RAe-Triebwagen dazu durchgerungen, wenigstens einen neuen Exporter-Lauf über die SKP-Modelle zu machen, ohne mich um zusärtzliche LoD-Stufen oder die Minimierung der Materialien zu kümmern (schon alleine die Anpassung der Texturen an das 2^n-Format hat sehr viel Zeit gekostet). Damit besitzt nun zumindest dieser Triebzug im MBS wieder korrekte Drehgestell-Positionen (siehe die Bilder unten). Bei meinen EuroFima-Wagen tritt dieser Effekt übrigens nicht auf. Ich vermute, dass dies mit dem für die EuroFimas bereits vorhandenen DirectX-Exporter zu tun hat, der mir beim Bau der RAe-Triebzüge noch nicht zur Verfügung stand. Und das durch diesen Exporter erzeugte DirectX-Ergebnis scheint gegen den Drehgestell-Positionsfehler im MBS "immun" gewesen zu sein. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle Franz 2015

Hallo Neo, OK - ich übe mich in Geduld. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle Franz 2015

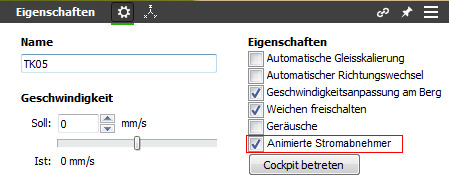

Hallo Neo, ZitatDie Liebhaber animierter Stromabnehmer könnten diese wie bisher (jedoch nun als festzulegende Eigenschaft) sich bei jedem Anfahren und Anhalten heben und senken lassen. Und die andere Fraktion (zu der ich gehöre) könnten diese Animation einfach abschalten (dabei müssten die animierten Stromabnehmer dann immer angehoben bleiben). was ich in meinem letzten Beitrag noch als "nice to have" formuliert hatte, stellt sich nun auf meiner Anlage im tatsächlichem Einsatz als echtes Problem heraus: Wenn die E44 den aus den Silberlingen von Franz gebildeten Wendezug schiebt, also der Steuerwagen die "Lok" ist, fährt die E44 mit abgebügelten Stromabnehmern durch die Landschaft (denn sie wird aus MBS-Sicht ja "nur gezogen")! Ich hatte das Problem zwar auch schon bei den anderen Loks (die ja auch immer ihren Stromabnehmer senken - übriges nicht nur im Bahnhof, sondern auch völlig unvorbildhaft auf freier Strecke vor einem Halt gebietenden Blocksignal), aber ich hatte es verdrängt in der Hoffnung, irgendwann bei neuen Loks auch mal die Stromabnehmer oben lassen zu können. Wollte ich das Problem nun selbst über die Ereignisverwaltung lösen, müsste ich beispielsweise bei meiner "nur mittelgroßen" 18-Zug-Anlage die Automatik-Schaltung vor etwa 60 Signalen so anpassen, dass neben der Lok am Zuganfang (also vor dem Signal) auch diejenige am Zugschluss (unabhängig davon, auf welchem Gleisstück sie steht) zumindest eine Sollgeschwindigkeit von 1 (oder -1) zugeordnet bekommt (was die ohnehin schon sehr komplizierte Ereignisverwaltung nochmals deutlich aufbläht und die mit viel Mühe erreichte "Stabilität" dann wieder in Frage stellt). Daher hier noch einmal - nun aber als "dringend" eingestufte Frage: Wieviel Aufwand würde es Dich kosten, in den Rollmaterial-Eigenschaften ein Auswahlkästchen zur Verfügung zu stellen, mit dem man auswählen kann, ob die Stromabnehmer animiert sein oder immer oben bleiben sollen? Ich würde mir dann diese Auswahlmöglichkeit für einen der nächsten Updates gerne wünschen, da ich mir sonst von den Modellbauern jeweils die Variante ohne Stromabnehmer-Animation als "Zusatz-Modell" wünschen müsste. Viele Grüße BahnLand

-

Führerhaus & LOD

Hallo Franz, Zitatweder "Lampe", "aktiv" oder "Scheinwerfer brachten mir als Stichwort ein Ergebnis. Wie, wo oder nach was muss ich suchen? jaja, die Suchmaschine - die hat mich auch schon manchmal "in den Wahnsinn" getrieben . Im Forum findest Du den entsprechenden Beitrag hier. Im Online-Katalog findest Du die Lampen hier: Viele Grüße BahnLand

-

Führerhaus & LOD

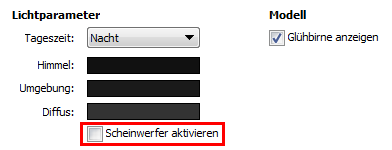

Hallo Franz, ZitatAlso habe ich, wie im Wiki beschrieben, testhalber ein Objekt mit dem Namen "LK" eingebaut. bitte beachte, dass der Leuchtkegel die Scheinwerfer nicht mit "aktivem Licht" versorgt. Hier ein paar Bildbeispiele: Ausgangssituation bei Tageslicht. Nachtansicht nur mit LK-Beleuchtung Nachtansicht mit LK- und LS-Beleuchtung Nachtansicht nur mit LS-Beleuchtung Wem die LK-Beleuchtung eher "kontraproduktiv" erscheint, kann diese übrigens über eine zentrale Einstellung beim "Licht"-Objekt deaktivieren: Die hier gezeigten "aktiven" Scheinwerfer gibt es übrigens im Online-Katalog als separate Lampen, die sich nachträglich an jede Lok "ankleben" (Positionieren und Verknüpfen) und auch zwischen "Weiß" und "Rot" oder "unbeleuchtet" umschalten lassen. Viele Grüße BahnLand

-

LOD-Stufen einmal mal anders

Hallo Franz, das ist natürlich gegenüber der bisher notwendigen "Handarbeit" schon eine enorme Arbeitserleichterung, welche die Umstellung von Sketchup auf Blender gleich noch einmal stark überlegenswert macht. Auch wenn ich Deine LoD-Modelle jetzt noch nicht auf meiner Anlage "bewerten" kann, vermute ich, dass die "Vereinfachung" nicht so ohne Weiteres zu erkennen sein und sich daher auch nicht störend auswirken wird. Dank Neos Anpassung der LoD-Stufen-Auswahl an den Kamera-Blickwinkel trifft dies sogar für die Beobachtung durch das Teleobjektiv zu. Denn wenn man ein Fahrzeug aus der großen Ferne mit dem Teleobjektiv ganz nah "vor die Linse" holt, wird automatisch wieder die höchste Detailstufe (LoD-0) wirksam. Viele Grüße BahnLand

-

Video-Workshops

Hallo Wolfgang und Toni, ich finde es gut, dass Ihr beide Euch mit dem Erstellen von "Lehr"-Videos befasst und jeder von Euch auf seine eigene Art sein Know-How dort anderen zur Verfügung stellt. Auch wenn ich mich nicht mehr zu den "Neueinsteigern" zähle, habe ich beim letzten Video einmal aufs Neue die Erfahrung machen dürfen, dass es immer wieder etwas gibt, was ich noch nicht weiß. Es lohnt sich also auch für "alte Hasen", diese Videos anzuschauen. Weiter so ... sagt BahnLand.

-

Modelle Franz 2015

Hallo Neo, bestünde eventuell die Möglichkeit, die Animation (animierter) Stromabnehmer über das Rollmaterial-Eigenschaften-Fenster abschaltbar zu machen? Dann wäre nämlich allen geholfen: Die Liebhaber animierter Stromabnehmer könnten diese wie bisher (jedoch nun als festzulegende Eigenschaft) sich bei jedem Anfahren und Anhalten heben und senken lassen. Und die andere Fraktion (zu der ich gehöre) könnten diese Animation einfach abschalten (dabei müssten die animierten Stromabnehmer dann immer angehoben bleiben). Wieviele der Stromabnehmer dann als animiert definiert werden (die dann laut Neo aber nur synchron bewegt werden können), kann der Erbauer des einzelnen Modells immer noch selbst festlegen. Viele Grüße BahnLand

-

Minianlage mit vielen Detais

Hallo Hermann und Neo, bei meiner alten Gotthard-Anlage (3D-Eisenbahnplaner) hatte eine einzige reflektierende Seenplatte genügt, um die gesamte Anlage "zum Stehen" zu bringen, sobald der See ins Blickfeld der Kamera kam. Viele Grüße BahnLand

-

quacksters sachen

Hallo Quackster, ja, Du darfst die Bauteile aus meinem Eurofima-Wagen gerne verwenden. Warum das Rad mehrmals erfinden? Nur das Fiat-Drehgestell dürfte unter deine Wagen nicht passen, weil es in dieser Form ausschließlich unter den Eurofima-Wagen lief. Viele Grüße BahnLand

-

Neuer Modelbauer

Hallo Frank, dass dies eine Fleoßarbeit war, sieht man Deinem Modell an, aber: Es hat sich gelohnt! Viele Grüße BahnLand

-

Modelle Franz 2015

Hallo Neo, Zitatich empfehle die Animation eines Stromabnehmers, dann ist es konsistent zu den anderen Loks. also einen Stromabnehmer immer oben lassen und den anderen bei jedem Halt absenken geht gar nicht (oder ich habe Dich falsch verstanden). Dies widerspräche sämtlichen mir bekannten Vorbildsituationen. Dann bitte entweder beide Stromabnehmer absenken oder beide immer oben lassen (ich bin für letzteres). Im Stuttgarter Raum fuhren die Altbauelloks (E17, E18, E44, E93, E94) auch in den 1970er Jahren noch mit zwei angelegten Stromabnehmern. Selbst Bilder der noch in den Epoche-4-Farben umlackierten E44 021 und E44 071 (die einzigen in ozeanblau-beiger Farbgebung) im Internet zeigen diese mit beiden Stromabnehmern am Fahrdraht. Bei Bildern von E44 mit nur einem Stromabnehmer, die ich im Internet fand, handelt es sich um E44 der ehemaligen DDR-Reichsbahn aus dem Leipziger Raum, wo der Austausch der alten Stromabnehmer gegen solche mit Doppelschleifstück wohl konsequenter durchgeführt wurde. Bei den sparsamen Schwaben wurden jedoch "altbrauchbare" Teile weiterverwendet, solange sie funktionstüchtig und betriebssicher waren. Ich plädiere daher (als Schwabe ) für zwei angehobene Stromabnehmer. Viele Grüße Hans_Martin

-

Minianlage mit vielen Detais

Hallo Hermann, ZitatVoller dürfte die Anlage nicht werden, mein Computer stößt schon an seinen Grenzen. Ich glaube nicht, dass es an Deinem PC liegt. Denn auch auf meinem PC hat die Anlage nur noch eine FPS-Rate von 4 (und ruckelt entsprechend). Kann es sein, dass Du irgendwo ein Objekt oder eine Textur mit reflektierender Oberfläche "versteckt" hast? Wenn man nämlich unter "Extras - Einstellungen - Grafik" die "Flachen Reflektionen" und "Umgebungsreflektionen" deaktiviert (Schieberegler jeweils ganz nach links schieben), schnellt die FPS-Rate bei mir sofort auf 61 hoch. Viele Grüße BahnLand

-

Rangierbahnhof vollautomatisch

Hallo Franky, dein Rangierbahnhof ist eine Meisterleistung! Ganz große Klasse! Es macht richtig Spaß, hierbei zuzuschauen. Viele Grüße BahnLand