BahnLand

Mitglieder

-

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Aktuell

Liest ein Thema: Portal hängt Züge ab

Alle erstellten Inhalte von BahnLand

-

Läutewerk

Hallo @Draisine, die Läutewerke sind nicht vergessen. Der erste grobe Entwurf steht. Vom Größenverhältnis her müsste es so passen. Jetzt geht es an die Details, und dann müssen noch die LoD-Stufen her. Viele Grüße BahnLand

-

Maxweis Modellbau-Werkstatt

Hallo oHans, als Ergänzung zu Michel's Antwort hier noch ein paar Bilder des MBS-Zuges in verschiedenen Ausführungen: Henschel-Wegmann-Zug zur Reichsbahn-Zeit BR 61 001 vor klassischem D-Zug im frühen Nachkriegs-Deutschland Wagen des Henschel-Wegmann-Zugs mit V200 als F-Zug "Blauer-Enzian" der jungen DB Viele Grüße BahnLand

-

Kompatibilität Straßensysteme

Hallo Thomas, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das Anpassen der Spline-Straßen von @FeuerFighter an die alten Srtaßenstücke von @seehund halte ich aber für keine gute Idee. Die Spline-Straßen sind nämlich alle (insbesondere auch die Landstraßen von mir) auf die von @Neo festgelegte Abrollhöhe 2,5 mm (bezogen auf den Maßstab H0) ausgerichtet - genauso wie die Trambahngleise von mir, die daher exakt zu den Spline-Straßen passen und bei den alten Straßen von Seehund daher "überstehen". Weshalb benötigst Du eigentlich die alten Straßen von Seehund noch? Du kannst doch außer den Kreuzungen und Einmündungen alle Straßenstücke mit den Spline-Straßen und dem 3D-Modelleditor nachstellen (und bei Bedarf sogar alle vordefinierten Fahrspuren deaktivieren, falls diese stören sollten). Und für die Kreuzungen und Einmündungen gibt es doch das Baukastensystem von Brummi (@Roter Brummer), wo man an "nackte" Fahrbahnen den (flexiblen) Gehsteig andocken kann. Notfalls könnte man aber auch ein kleines "Übergangsstück" basteln, das als kleine Rampe ("Querrille") den Niveauunterschied zwischen dem Spline-Straßenstück und dem alten nirdrigeren Straßenstück überbrückt. Für mich wäre jedenfalls die Angleichung der Spline-Straßen an das Niveau der alten Stadtstraßen von @seehund die schlechteste Lösung. Viele Grüße BahnLand

-

C.Fuchs Movieproduktions

HAllo @C.Fuchs und @Wüstenfuchs, hat funktioniert! Schönes Video! Viele Grüße BahnLand

-

Kompatibilität Straßensysteme

Hallo, die virtuelle Spur sollte man möglichst nicht mit den Spline-Straßen kombinieren, weil sie eine andere Abrollhöhe besitzt. Wenn man aber unbidingt eine virtuelle Spur mit einer Spline-Straße verbinden muss, gibt es im Online-Katalog in der Kategorie "Virtuell" zwei Rampen-Elemente, mit denen man die virtuelle Spur mit einer Spline-Straße oder einem Trambahngleis (Abrollhöhe 2,5 mm in H0) bzw. mit einem Vollbahngleis (Abrollhöhe 3,82 mm in H0) verbinden kann, ohne dass das passierende Fahrzeug über eine Treppenstufe "springen" muss. Viele Grüße BahnLand

-

Gestänge-Animation mit Blender 2.8 ff.

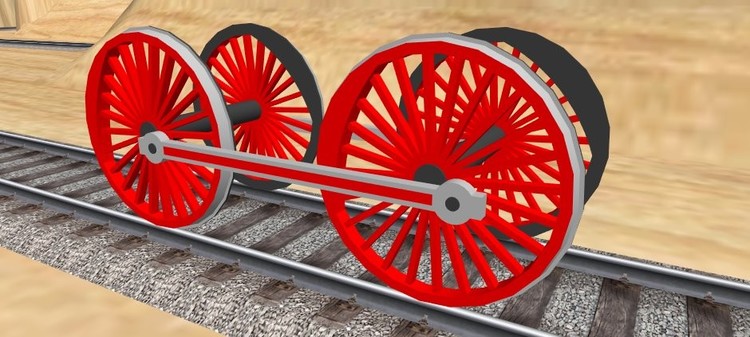

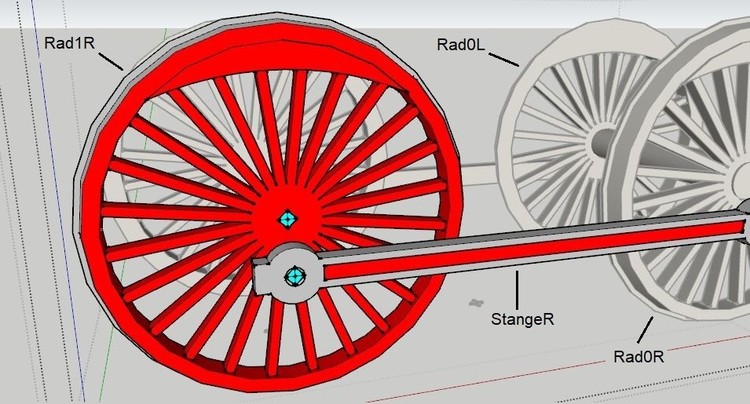

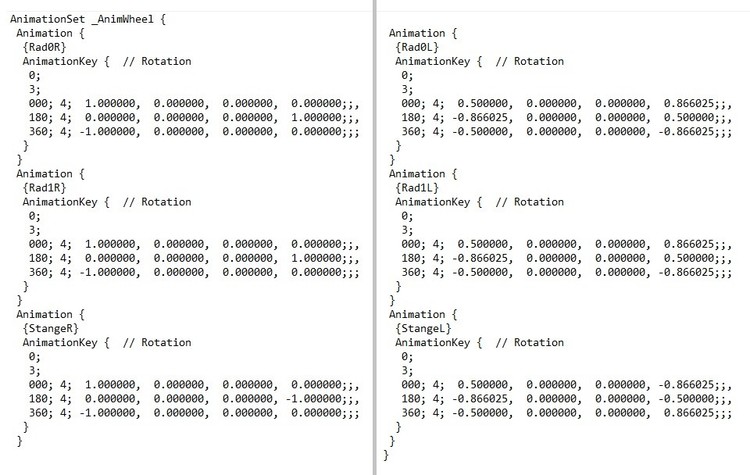

Hallo Hermann, es hat nun ein bisschen gebraucht, bis ich Dir hier antworten kann. Denn meine Aussage von hier war bisherher nur "Theorie". Ich wollte sie deshalb erst einmal "anwenden", bevor ich Dir hier schreibe. Ich konnte die Theorie nun bestätigen: Ich habe zwei Speichenradsätze einer Dampflok gebastelt und diese beidseitig mit einer Kuppelstange verbunden. In Sketchup wurde jedes Rad zu einer Gruppe zusammengefasst (Rad0L, Rad0R, Rad1L und Rad1R) und jeweils mit einem "_AP"-Punkt (Ankerpunkt, hellblaues Quadrat) in der Achsmitte versehen, mit dem der "Nulllunkt" jeder Radgrppe und damit der Drehpunkt für die Raddrehung festgelegt wird. Die Kuppelstange auf beiden Seiten der Radsätze ist ebenfalls jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst (StangeL und StangeR) unt enthält ebenfalls einen "_AP"-Punkt, um den Drehpunkt in jener Radgruppe, in der die Kuppelstange enthalten ist (hier ist die Gruppe StangeR Teil der Gruppe Rad1R), festzulegen. Hiermit lässt sich dann die Animation der Räder und der Kuppelstangen in der nach dem Export des Sketchup-Modells in eine x-Datei dort (von Hand) hinzuzufügenden AnimatiionSet-Definition wie folgt spezifizieren: Die beiden im obigen Bild dargestellten Spalten befinden sich in der AnimantionSet-Definition untereinander und sind nur der Übersicht halber nebeneinander angeordnet. Die komplette Definition besteht aus 6 Animationen (für 4 Räder und 2 Kuppelstangen), wobei jede eine komplette 360°-Drehung (aufgeteilt in jeweils 2 180°-Drehungen) realisiert. Die Nummern ganz links besagen, dass jede Animation aus 361 Einzelzuständen besteht (000-360), zwischen welchen 360 1°-Übergänge (1°-Drehschritte) ausgeführt werden. Da es sich hierbei um eine "gleichmäßige" Bewegung handelt, brauchen die Zustände 001-179 und 181-359 nicht spezifiziert zu werden (das Modellbahn-Studio führt zwischen den spezifizierten Zuständen automatisch eine "gleichmäßige" Drehung durch). Obwohl die Drehung auch über den 180°-Zustand hinaus gleichmäßig ist, muss dieser trotzdem spezifiziert werden, damit die Drehrichtung eindeutig vorgegeben werden kann. Die Anzahl der spezifizierten Zustände (hier mit den Nummern 0, 180 und 360) wird mit der "3" oberhalb der Liste der Zustände angegeben (man hätte hier als ZUstands-Nummern auch 0, 1 und 2 verwenden können, ich wollte aber zur Veranschaulichung hier die Zustandswinkel anzeigen lassen). Hinter der "4" in jeder Zustandszeile repräsentieren die 4 nachfolgenden Werte in der hier angegebenen Reihenfolge den Cosinus-Wert des halben Drehwinkels sowie den Sinus-Wert des halben Drehwinkels bei einer Drehung um die x-Achse, die z-Achse und die y-Achse. Im vorliegenden Besipiel ist die Rollbewegung in der x-Achse ausgerichtet, weshalb die Drehungen der Räder und der Kuppestangen jeweils um eine Achse in y-Richtung erfolgen. Deshalb werden in der obigen AnimatuonSet-Definition die Sinus-Werte in der letzten Spalte hinterlegt. Da die Kuppelstange jeweils in die Gruppe eines Rades integriert ist, macht die Kuppelstange automatisch die Drehung des Rades mit. Deshalb muss die Kuppelstange selbst eine gegenläufige Drehung ausführen, damit die vom Rad "geerbte" Drehung kompensiert wird. In der obigen AnimationSet-Defiition erkennt man dies daran, dass die Sinus-Werte in der letzten Spalte für die Stangen entgegengesetzte Vorzeichen besitzen.Durch die Koppelung dieser 2 Drehbewegungen für die Kuppekstange erspart man sich eine sonst notwendige Verschiebungs-Animation der Kuppelstange auf einer Kreisbahn, die man nicht mit nur 3 Animationszuständen beschreiben könnte. Betrachtet man das Bild des SKP-Modells genau (2. Bild von oben), erkennt man, dass die Gegengewichte und die Kuppelstangen auf beiden Seiten identisch ausgerichtet sind. Den Drehversatz einer Seite um 120° erreiche ich nun dadurch, dass ich in der AnimationSet-Definition für eine Seite (im obigen Bild in der Spalte rechts) alle Winkel-Angaben umd 60° versetzt habe. So ist es möglich, den Versatz der "Unwucht" nachträglich zu ändern, ohne das Sketchup-Modell selbst modifizieren zu müssen. Beim Vorbild existiert der Winkelversatz von 120° zwischen den beiden Seiten genau dann, wenn es sich um eine 3-Zylinder-Lok handelt. Dann bewegt sich der Kolben des 3. Zylinders im 240°-Versatz, sodass die Kolbenbewegungen aller 3 Zylinder gleichmäßig verteilt sind und damit die durch die Horizontalkräfte der Kolbenbewegungen bewirkten Ruckel-Bewegungen weitgehend kompensiert werden. Diese doch sehr übersichtliche AnimationSet-Definition ist allerdings nur möglich, weil alle hier beschrieben Animationen gleichmäßige Bewegungen beschreiben. Dies trifft beispielsweise auf Stangen-Elloks und Stangen-Dieselloks zu, bei denen der Antrieb der mit den Kuppenstangen verbundenen Treibachsen über eine Blindwelle oder ein Zahnradgetriebe erfolgt. Bei Dampfloks, bei denen der Antrieb über einen Kolbenhub erfolgt, durchführt die Treibstange keine gleichmäige Bewegung. Da müssen dann die Einzelzustände wirklich alle spezifiziert werden, weil sonst die Treibstangen in der Animation nicht den "Befesigungspunkten" folgen würden. Im obigen Beispiel wurde die AnimationSet-Definition insgesamt mit "_AnimWheel" gekennzeichnet. Dies hat zur Folge, dass das Modellbahn-Studio keine anim-Datei benötigt, um die Animation mit der Fortbewegungsgeschwindigkeit des Fahrzeugs korrelierend ablaufen zu lassen. Damit werden aber alle in dieser AnimationSet-Definition enthaltenen Animationen an die Fortbewegungsgeschwindigkeit angepasst. Soll das Modell auch Animationen enthalten, die nicht von der Fortbewegungsgeschwindigkeit anhängig sein sollen, muss die AnimaionSet-Definituon selbst eine andere Bezeichnung erhalten. Dann wird aber zusätzlich eine anim-Datei benötigt, in der jene Animation, welche auf die Fortbewegungsgeschwindigkeit synchronisiert werden soll, die Bezeichung "_AnimWheel" erhält. Treibradsätze mit Kuppelstange.zip Zum Abschluss stelle ich hier noch das hier beschriebene Beipiel zweier Treibradsätze mit verbindenden Kuppelstangen als mbe-Modell ein. Dann kann jeder sich den Bewegungsablauf selbst auf seiner Anlage anschauen. Fazit: Gestänge-Animationen lassen sich auch bei Sketchup-Modellen realisieren - allerdings erst nachträglich nach dem Export des SKP-Modells in eine x-Datei. Solange die Animationsbewegungen gleichmäßig sind, können "Zwischenzustände" wegglassen werden, was die AnimationSet-Definition erheblich vereinfacht. Bei unregelmäßigen Bewegungen müssen die "Zwischenzustände" allerdings explizit angegeben sein. Viele Grüße BahnLand

-

Kompatibilität Straßensysteme

Hallo Thimas, Du hast auf der Straße ohne integrierte Fahrspuren zwei "virtuelle Spuren" verlegt. Und damit auf diesen Spuren fahrende Autos korrekt auf der Oberfläche des Teerbelags der Nicht-Spline-Straße abrollen, hast Du die virtuellen Fahrspuren um 2,5 mm (bezogen auf den Maßstab H0) nach oben versetzt (darum ragen diese auch aus der Fahrbahn heraus). Dockt man nun ein Spline-Straßenstück (mit integrierten Fahrspuren) an, findet dieses Andockpunkte in verschiedenen Höhen vor: Unten die Andockpunkte des Nicht-Spline-Straßenstücks, oben die Andockpunkte der virtuellen Spuren. In Deinem Bild oben hat die Spline-Straße an den oberen Kontaktpunkten angedockt, weshalb hier die beiden Straßenstücke gegeneinander höhenversetzt sind. Wenn Du nun das obere Straßenstück mit der Maus nach unten drückst, dockt es in der korrekten Höhe an der anderen Straße an. Allerdings ist dann die Fahrspur an dueser Stelle unterbrochen, sodass kein Fahrzeug diese Stelle mehr passieren kann. Nur an den oberen Kontaktpunkten werden auch die Fahrspuren "korrekt" verbunden - wobei allerdings das passierende Fahrzeug eine "Treppenstufe" überwinden muss. Der Grund dafür liegt darin, dass die virtuellen Spuren eine Abrollhöhe von 0 mm und die Spline-Straßen eine Abrollehöhe von 2,5 mm (in H0) besitzen, damit die AUtos korrekt auf dem Fahrbahnbelag der Straße aufsetzen. Wenn Du die Nicht-Spline-Straßen zusammen mit Spline-Straßen einsetzen möchtest, empfehle ich Dir, anstelle der "virtuellen Spur" das einspurige Spline-Straßen-Element aus der Kategorie "Landstraßen" zu verwenden. Denn dort gibt es einfache Spurlinien als Variationen, welche dieselbe Abrollhöe wiré die Spline-Straßen besitzen und daher nicht angehoben werden müssen, damit die AUtos korrekt auf der Fahrbahn abrollen. Diese Spuren musst Du allerdings im Betrieb explizit ausblenden, da eine implizite Ausblendung dieser Spuren wie bei der "Virtuellen Spur" von Neo nicht möglich ist. Viee Grüße BahnLand

-

Modelle von HaNNoveraNer

Hallo Thomas, der Mann in der Badehose auf deinen beiden Bildern hat sich aber ein "schönes" Sonnenplätzchen ausgesucht. Viele Grüße BahnLand

-

Ereignis: „Eigenschaft wird gesetzt“ (für Doppeltraktionen)

Hallo @hj-suhr, hast Du es schon mal mit gemeinsamen Ereignissen für verschiedene Auslöser versucht. Wenn Du z.B. einen Satz Ereignisse für ein Signal geschtieben hast (Anhalte-Ereignis über Gleiskontakt am Signal, Zwischenspeicher der auslösenden Lok in einer Objektvariable des Signals, Start der Lok bei sich öffnendem Signal über die gespeicherte Objektvariable), kannst Du diese Ereignisdefinitionen dann, wenn Du die entsprechenden Objekte (Lok, Signal, Zwischenvariable) alle immer von einem "Auslöser" ausgehend über Verknüpfungen aufrufst, für alle anderen gleichartig zu behandelnde Signale ebenfalls nutzen, ohne sie jeweils noch einmal neu schreiben zu müssen. Schaue Dir bitte einmal diese Beispielanlage ("Demo-Anlage Glesibelegung V5", Content-ID = 3041EF03-5EAF-4C01-BD5B-30BBD9BCF741) aus dem Online-Katalog an. Die hier realisierte relativ komplexe Steuerung besteht gerade mal aus insgesamt 10 Ereignisdefinitionen, die von unsgesamt 55 auslösenden Objekten angestoßen werden. Wenn Du eine 3-stellige Zahl von Signalen steuern möchtest, die alle auf dieselbe Art bearbeitet werden müssen, bietet sich das in dieser Anlage demonstrierte Verfahren für Dich geradezu an. Viele Grüße BahnLand

-

Gestänge-Animation mit Blender 2.8 ff.

Hallo @Reinhard, Bei einer Limit-Überschreitung kommt folgende Meldung: Deshalb konntest Du auch den 2. Beitrag gleich nachschieben. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

Hallo @JimKnopf, genau so war es gedacht. Theoretisch kann man aus den Spline-Tunnelröhren mitthilfe des 3D-Modelleditors natürlich auch Weichen bauen. Dann werden aber die "Ausgänge" der Weiche durch die jeweils andere Tunnelröhre "versperrt". Deshalb gibt es die halbseitig offenen Tunnelsegmente. Wenn man nun hieraus mit dem 3D-Modelleditor eine Weiche bauen möchte, muss man die beiden Spuren entgegengesetzt zueinander ausrichten (also eine Spur vom gemeinsamen Weicheneintritt ausgehend, die andere rückwärts von einem Verzweigungsende ausgehend) . Bei der rückwärts ausgerichteten Spur muss man dann zuerst den Ausgangspunkt und den Ausgangswinkel konkret bestimmen, bevor man die Spur im 3D-Modelleditor spezifizieren kann. Da ist es dann doch wesentlich einfacher, für die beiden Tunnelpfade entlang der Weichenstränge einfach zwei separate einfache (halbseitig offene) Tunnelsegmente zu verwenden. Insofern ist Dein Ansatz genau der richtige. Viele Grüße BahnLand

-

Ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, wie ich es machen soll.

Hallo David (Hola David), ich kann zwar nichts zu Blender sagen, aber ich denke, dass die Logik der Verschachtelung der Räder und der Kuppelstangen dieselbe ist wie bei Sketchup: (No puedo decir nada sobre Blender, pero creo que la lógica del anidamiento de las ruedas y las barras de acoplamiento es la misma que en el boceto) Deine Lok hat 3 Radsätze, jeweils bestehend aus der Achse und den beiden zugehörigen Rädern. Jeder Radsatz führt beim Bewegen der Lok fortlaufend eine 360°-Drehung aus, wodurch das Abrollen des Radsatzes auf dem Gleis zustande kommt. Damit diese Drehung auf den kompletten Radsatz wirkt, sind die Einzelbauteile des Radsatzes zu einer "Gruppe" (Nomenklatur in Sketchup) zusammengefasst, Wie diese "Gruppe" in Blender bezeichnet wird, weiß ich nicht. (Su locomotora tiene 3 juegos de ruedas, cada uno compuesto por el eje y las dos ruedas correspondientes. Cada juego de ruedas gira 360° mientras se mueve la locomotora, lo que hace que el juego de ruedas ruede sobre la pista. Para hacer que esta rotación afecte al juego de ruedas completo, las partes individuales del juego de ruedas se combinan en un "grupo" (nomenclatura en Sketchup). No sé cómo se llama este "grupo" en Blender) Besitzt die Lok wie im vorliegenden Beispiel Kuppelstangen, sollen sich diese zusammen mit den Rädern bewegen, aber ihre horizontale Ausrichtung beibehalten. Da die Kuppestangen mit den Rädern verbunden sind, werden sie in die "Gruppe" eines Radsatzes integriert. Belässt man es hierbei, tritt genau der von Dir beschriebene Effekt auf, dass die Kuppelstangen sich zusammen mit dem Radsatz, mit dem sie verbunden sind, um 360° drehen. Dies muss nun innerhalb der Radsatz-Gruppe kompensiert werden. (Si la locomotora tiene barras de acoplamiento, como en este ejemplo, deben moverse junto con las ruedas, pero manteniendo su orientación horizontal. Como las barras de acoplamiento están conectadas a las ruedas, se integran en el "grupo" de un juego de ruedas. Si lo dejas así, obtendrás exactamente el efecto que describiste, que las barras de acoplamiento giran 360° junto con el juego de ruedas al que están conectadas. Esto debe ser compensado ahora dentro del grupo de ruedas.) Hierzu fasst man die Kuppelstangen jeder Lokseite separat (die Kuppelstangen sind ja nicht zwingenderweise auf beiden Seiten an derselben Stelle des Radsatzses befestigt, sondern drehen sich meist "versetzt") innerhalb der Radsatzgruppe zu einer Untergruppe zusammen, die nun in der Animation eine gegenläufige Drehung zur Drehung des Radsatzses ausführt. Der Drehpunkt (d.h. die Drehachse für die gegenläufige Drehung der Kuppestangen) muss hierbei am "Befestigungspunkt" der jeweiligen Kuppelstangen-Gruppe positioniert sein. Wenn sich nun die Kuppelstangen um ihren Befestigungspunkt mit exakt derselben Drehgeschwindigkiet wie bei den Radsätzen - aber eben in die entgegengesetzte Richtung - drehen, heben sich die Drehungen der Kuppelstangen gegenseitig auf, und die Kuppelstnagen bleiben auch bei sich drehenden Rädern in der Horizontale ausgerichtet. (Para ello, las barras de acoplamiento de cada lado de la locomotora se combinan por separado (las barras de acoplamiento no están necesariamente unidas al mismo lugar a ambos lados del juego de ruedas, sino que normalmente giran "desplazadas") en un subgrupo dentro del grupo del juego de ruedas, que ahora realiza una rotación en la dirección opuesta a la rotación del juego de ruedas en la animación. El punto de pivote (es decir, el eje de rotación de las barras de acoplamiento contra-rotativas) debe posicionarse en el "punto de unión" del respectivo grupo de barras de acoplamiento. Si las barras de acoplamiento giran alrededor de su punto de unión a exactamente la misma velocidad que los ejes de las ruedas - pero en dirección opuesta - las rotaciones de las barras de acoplamiento se anulan entre sí y las barras de acoplamiento permanecen horizontales incluso cuando las ruedas están girando.) Viele Grüße (Muchos saludos) BahnLand

-

Texturen

Hallo Jan, nein, das stimmt nicht. Es ist immer dieselbe Textur. In dem unteren Bereich, in dem sich das blau eingekreiste Texturbild befindet, wird in Sketchup die Liste aller dem Modell zugewiesenen Materialien (Texturen und Farbauswahlen) angezeigt. Im obigen Beispiel ist das genau eine Textur. Das obere violett eingekreiste Texturbild zeigt jene Textur, die aus der Liste zuletzt ausgewählt wurde und daher momentan dem "Farbeimer" zugewiesen ist. Wenn also unten in dem weißen Fensterbereich mehr als ein Material angezeigt wird, wird oben trotzdem immer nur ein Material angzeigt, das im Normalfall aus der darunter angezeigten Liste stammt. Ich möchte das an den beiden folgenden Bildern nochmals verdeutlichen: Bei dieser Anzeige sieht man in der Materialauswahl 3 verschiedene Materialien, wobei das "Materila1" von Sketchup standardmäßig hinzugefügt wird, auch wenn man es nicht benötigt. Es kann daher entfernt werden. Die beiden anderen Materialien sind die "Multitextur" für (fast) das komplette Straßenbahnmodell, die momentan für den Farbeimer eingestellt ist (sie ist in der unteren List türkisblau umrandet). Deswegen wird sie auch oben angezeigt. Das letzte Material ist ein halbtransparenter "Grau"-Wert (50% Durchlässigkeit), den ich zum "Einfärben" der Fensterflächen verwende. Die Liste der Materialien bekommt man übrigens angezeigt, wenn man auf das "Häuschen" direkt oberhalb dieser Material-Liste klickt. Im zweiten Bild habe ich das überflüssige "Material1" entfernt, sodass die Liste nur noch die tatsächlich verwendeten zwei Materialien anzeigt. Dem "Farbeimer" habe ich nun das halbransparente Material für die Fenster zugewiesen. es wird deshalb nun anstelle der Multitextur oben angezeigt und ist unten Türkisblau umrandet. Es gibt einen Spezialfall, wo das obere Bild eine Textur- oder Farbzuordnung anzeigt, die nicht in der darunter befiindlichen Materialliste enthalten ist: Wählt man aus den von Sketchup angebotenen vordefinierten Material-Paletten ein Material aus (im obigen Bild die linke oder mittlere Spalte, das ausgewählte Material ist in der Palette türkisblau umrandet), und schaltet dann über das Häuschen-Symbol auf die eigene Palette mit den benutzten Materialen um (rechte Spalte), ist dort das Material aus der oberen Anzeige unten (noch) nicht enthalten (denn es wurde ja noch nicht benutzt). Sobald man aber dieses (neue) Material einer Fläche des Modells zugewiesen hat, erscheint es auch in der "eigenen" Materialliste. Viele Grüße BahnLand

-

Texturen

Hallo Jan, es gibt in Sketchup verschiedene Möglichiten, eine Textur zu skalieren. Über die Dimensionsangabe in der Materialdefinition (oben rechts violett eingekreist) kann man eine Textur global skalieren. Diese Skalieung gilt dann für alle Bemalungen, solange die Textur auf einer Fläche nicht individuell umskaliert wird. Wird diese Skalierung später verändert, wirkt sie sich auch auf alle bereits bemalten Flächen aus. Auf einer einzigen Fläche kann die Textur neu umskaliert werden, indem man die Fläche markiert und dann mit der rechten Maustaste darauf klickt. Im dann erscheinenden Popup-Menü wählt man zuerst "Textur" und dann "Position" aus. Die Textur wird dann über die Fläche hinaus angezeigt und kann dann einerseits verschoben und andererseits auch durch Ziehen an der grünen Reißzwecke vergrößert und verkleinert (oder auch gedreht) werden. Diese Änderung der Textur wirkt sich nur auf diese und eventuell weitere zu bemalende Flächen, aber nicht auf bereits bemalte Flächen aus. Die Modifikation einer Textur auf einer bestimmten Fläche funktioniert allerdings nur, wenn die Fläche eben ist. Auf gewölbte Flächen (z,B, einen Zylindermantel) ist diese Funktion nicht anwendbar. Um die Textur auf eine Zylinder-Mantel zu skalieren, muss dieser zuerst in seine Einzelflächen aufgelöst werden, indem man zuerst den kompletten Zylinder gruppiert und dann die Kanten-Abmilderung auf 0° zurücksetzt. Diese Aufhebung der Kantenglättung funktioniert nur bei einer Gruppe. Danach kann man die Gruppe wieder auflösen. Da der Zylinder-Mantel nun aus vielen ebenen Flächenstücken besteht, kann man hier die Textur wieder erfolgreich skalieren. Dies macht man dann normalerweise für genau eine Fläche. Danach selektiert man den "Farbeimer" und klickt bei gedrückter <alt>-Taste (hierbei ändert sich das Cursor-Symbol vom "Farbeimer" zur "Pipette") auf diese Fläche, um sich die dort aufgetragene Textur abzugreifen. Danach kann man mit losgelassener <alt>-Taste (der Cursur ist nun wieder ein "Farbeimer") eine benachbarte Fläche bemalen, wobei die Textur an der Kante zur ursprünglichen Fläche exakt fortgesetzt wird. Nun holt man sich mit der Pipette die Textur dieser Fläche und überträgt sie auf die nächste anschließende Fläche. Und so weiter, bis der komplette Zylindermantel bemalt ist. Danach markiert man alle Flächen des Zylindermantels und setzt die Kantenglättung wieder hoch (z.B. auf 20°). Beim Glätten ist im Gegensatz zur Aufhebung der Glättung die Kruppierung der zu glättenden Flächen nicht erforderlich. Hat man die Textur auf einer Fläche verändert, ist diese Veränderung auch für weitere Flächen wirksam. Dies gilt auch dann, wenn man zwischendurch andere Funktionen ausführt und später wieder zum Bemalen mit der Textur zurückkehrt, indem man auf das oben violett eingekreiste Texturbildchen klckt. Klickt man dagegen auf das untere blau eingekreiste Texturbildchen, wird wieder die originale Textirskalierung aus dem ersten Bild eingestellt und für die nachfolgenden Texturierungen hergenommen. Ein versehentlicher Klick aud das untere Texturbildchen könnte möglicherweise die Ursache gewesen sein, warum bei Dir die Skalierung der Textur plötzlich einen anderen Wert angenommen hat. Eine andere Erklärung habe ich hierfür nicht. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von Tec

Hallo @Tec, Dein Baukastensystem für die Burg ist sehr schön gemacht. Auch die einzelnen (in den Filmchen gezeigten) Animationen finde ich sehr schön. Gibt es für die Zugbrücke mit der horizontal zurückgezogenen Brückenplatte und der gleichzeitig nach oben wachsenden Sperrwand ein reales Vorbild? Ich kenne nur die Zugbrücken, bei denen das Brückenteil zur Burg hin hochgeklappt wird, damit es durch mögliche Angreifer nicht mehr erreichbar ist. Viele Grüße BahnLand

-

Texturen Strassen noch vorhanden?

Hallo Thomas, Stadtstraßen in diesem Design gibt es auch von @FeuerFighter (siehe im Online-Katalog unter "Verkehrswege\Straßen\Stadtstraßen"). Er könnte Dir möglicherweise bezüglich der Texturen weiterhelfen. Wenn Du einige Straßenstücke für dieses Straßensystem neu baust, würde ich Dich bitten, die Verkehrszeichen entweder ganz wegzulassen oder zumindest jeweils eine Variation ohne Verkehrszeichen anzubieten. Denn es gibt inzwischen nahezu alle Verkehrszeichen aus verschiedenen Epochen im "Baukasten"-Format (Verkehrsschilder in allen geängigen Formen mit im Online-Katalog zur Verfügung stehenden Tauschtexturen und unterschiedliche Befestigungmasten, die alle auch mit dem ebenfalls vorhandenen Verkehrsampel-System kombiniert werden können. Im Straßenmodell fest platzierte Verkehrszeichen sind da nach meiner persönlichen Meinung eher hinderlich. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von David Teide

Hallo David (Hola David), ich kann Dir eine Kupplung von mir zur Verfügung stellen. (Puedo proporcionarle un embrague de mi parte) Kupplung.zip Da ich aber mit Sketchup baue, kann ich Dir die Kupplung nur im obj-Format anbieten (im beiliegenden zip-Paket), die Du nach dem Importieren nach Blender noch einfärben musst. Das Modell habe ich im Maßstab 1:1 realisiert. Es ist also möglich, dass Du es noch in einen anderen Maßstab skalieren musst. (Pero como construyo con Sketchup, sólo puedo ofrecerte el embrague en formato obj (en el paquete zip adjunto), que tienes que colorear después de importarlo a Blender. El modelo está realizado a escala 1:1. Así que es posible que tengas que escalarlo a otra escala) Viele Grüße (Muchos saludos) BahnLand

-

Blocksteuerung - Signal freigeben bei 2 Zufahrten

Hallo Jürgen, ich habe gerade in einem anderen Thread gelesen, dass Du noch MBS V4 verwendest. Dann passen die Beschreibungen exakt. Die "Demo-Anlage Gleisbelegung" (ohne Anhängsel "V5") gibt es auch in V4 (Content-ID = 27ACECCD-2A27-48A9-8B2B-A3765FD14C1F). Deren Ereignissteuerunge passt dann genau zu der in meinem letzten Beitrag oben genannten ausführlichen Beschreibung. Viele Grüße BahnLand

-

Fehlersuche bei Ereignissen

Hallo Jürgen, wenn Du MBS V4 im Einsatz hast, kannst Du wie von @Goetz beschrieben Deine Ererignisdefinitionen exportieren. Hierbei kannst Du zwischen dem HTML- und dem XML-Format wählen. Wenn Du Deine Ereignsisteuerung im XML-Format exportierst, kannst Du anschließend den hier beschriebenen XML-Auswerter verwenden, Um Dir die Ereignissteuerung in einem gut lesbaren Format anzeigen zu lassen. Leider gibt es diesen Datei-Export in V5 nicht mehr, sodass diwse Darstellung der Ereignissteuerung ab V5 nicht mehr möglich ist. Viele Grüße BahnLand

-

Verhalten von Autos

Hallo Thomas, ich hatte mich mit diesem Problem ziemlich intensiv beschäftigt und auch eine Lösung gefunden, die etwa Deinen Vorstellungen entspricht. Allerdings ist dies nur eine Notllösung, bis in V6 die von @Neo angekündigte automatische Autokolonnen-Steuerung kommt. Wenn es dich trotzdem interessiert, wie ich das Problem gelöst habe, kann ich Dir folgende Beiträge empfehlen: Vergleich verschiedener Konvoi-Steuerungen Hier werden verschiedene Realisierungsvarianten einander gegenüber gestellt, wobei jede ihre eigenen Stärken und Schwächen besitzt. Jene Variante, die Deinen Vorstellungen am nächsten kommt, ist jene, die gleich am Anfang beschrieben wird. Schaue Dir hierzu einfach mal die Demo-ANlage Demo Autokonvoi 1.mbp an, die genau 3 Ereignisdefinitionen besitzt. Kreisverkehre In diesem Beitrag und weiteren Folgebeiträgen findest Du verscgiedene Kreisverkehr-Beuspiele, bei denen ich die Konvoi-Steuerung "auf die Spitze getrieben" habe (). Bei allen diesen Beispielen ist derselbe Konvoi-Mechanismus realisiert. Wenn Du die Anlagen testen möchtest, findest Du den SChalter zum Start jeweils in der Mitte des Kreisverkehrs (Du musst nahe genung heran gezoomt sein, damit der Schalter angezeigt wird). Konvoisteuerung am Bahnübergang Dieses letzte Anlagenbeispiel findest Du im Online-Katalog unter der Content-ID 3FD7F227-BFD1-4630-A162-00F7EFA87D34. Auch hier erfolgt die Konvoisteuerung nach demselben Mechanismus. Viele Grüße BahnLand

-

Blocksteuerung - Signal freigeben bei 2 Zufahrten

Hallo Jürgen, solange vor den Signalen 2 und 3 kein Zug steht, bleiben beide Signale geschlossen, wenn ein Zug Block 1 verlässt. Erst wenn sich ein Zug dem Signal oder 3 nähert, stellt er die Anforderung, dass sein Signal geöffnet wird. Ist zu diesem Zeitpunkt Block 1 belegt, bleibt das Signal trotzdem geschlossen. Ist Block 1 frei, muss sich der Zug in Block 2 oder 3 mit einem möglichen Konkurrenten im anderen Block (3 oder 2) abstimmen, wer nun die freie Ausfahrt zugeteilt bekommt. Hierzu verwendet man einen "Lock", mit dem festgelegt wird, dass nur jener der beiden (möglichen) Konkurrenten, der den Lock zugeteilt bekommen hat, auch wirklich weiterfahren darf. Dieser Lock wird im Modellbahn-Studio durch eine Variable realisiert, die entweder "frei" ist oder mit der ID jenes Zuges, der den Lock bekommen soll, belegt ist. Nur wenn in dieser Lock-Variable die ID des eigenen Zuges steht, darf das Signal des Blocks, in dem sich dieser Zug befindet, geöffnet werden und der Zug losfahren. Wie das mit dem Lock und der Serialisierung der um denselben Lock konkurrierenden Züge funktioniert, habe ich hier ausführlich beschrieben. Bitte schaue Dir in diesem Beitrag die Beschreibung zu den Anlagen "Automatik-Steuerung 05", "Automatik-Steuerung 05a" und "Automatik-Steuerung 05b" an. Die Anlagen selbst findest Du im Online-Katalog in der Kategorie "Tutorial-Anlagen" unter den oben angegebenen Namen (jeweils vorderer Teil der Bezeichnung). Die Ereignssteuerungen dieser Anlagen entstanden in älteren MBS-Versionen und wurden in V5 automatisch konvertiert. Sie sind daher nicht für V5 optimiert. Ein weiteres Beisiel ist die Anlage "Demo-Anlage Gleisbelegung V5" aus derselben Katalog-Kategorie, für die es ebenefalls eine ausführliche Beschreibung gibt. Leider entspricht auch diese Beschreibung der zugehörigen Ereignissteuerung den älteren MBS-Versionen, wobei einige "Schlüsselworte" (wie beispielsweise "_Trigger1") im MBS V5 nicht mehr existieren. Die dort beschriebene Logik selbst ist jedochweiterhin gültig. Die Ereignsissteierungdieser Anlage wurde in V5 neu geschrieben und ist daher für V5 optimiert. Viele Grüße BahnLand

-

Fehlersuche bei Ereignissen

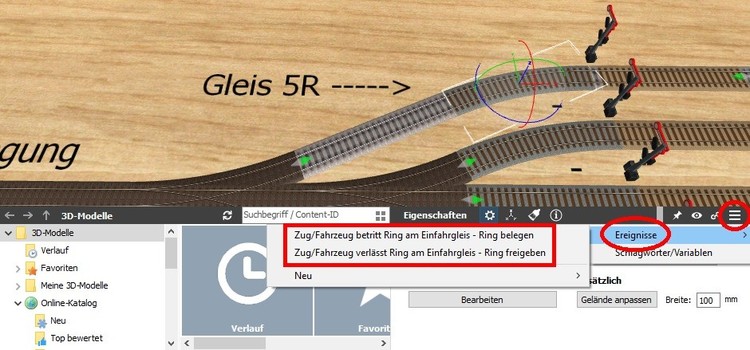

Hallo Jürgen, versuche mal Folgendes: Markiere mit der Maus das Stoppgleis, zu dem Du Ereignisse suchst. Klicke nun auf die 3 waagerechten Balken über dem Eigenschaftsfenster und wähle danach "Ereignisse" aus. Jetzt sollte eine Liste der Ereignisdefinitionen angezeigt werden, welche Du für dieses Gleis definiert hast. Jedes Ereignis in dieser Liste kannst Du dann direkt anklicken, um es zu öffnen. Wenn Du ein Ereignis suchst, das durch dieses Gleis ausgelöst wird, sollte es in dieser Liste enthalten sein. Diese Suchmethode funktioniert übrigens für alle Objekte, für die ein Ereignis definiert wurde. Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

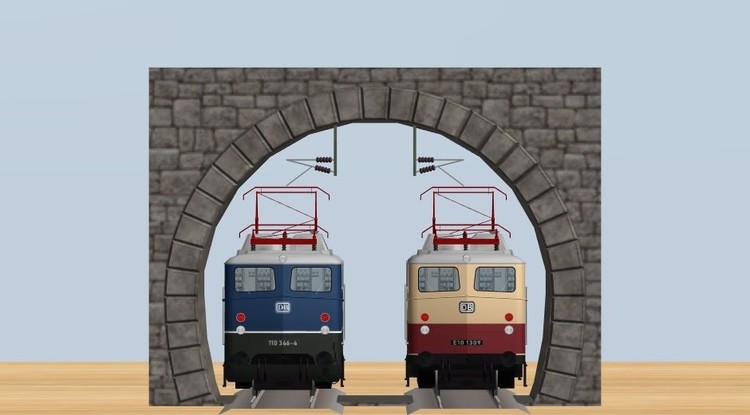

Hallo Michel, anscheinend ist im 2-gleisigen Tunnel das Positionieren der Ausleger in der Mitte der "Standard". Jedenfalls habe ich im Internet die seitliche Befestigung der Ausleger nur bei eingleisigen Tunneln gesehen. HnS hat in diesem Beitrag vor einiger Zeit die verschiedenen Tunneloberleitungs-Möglichkeiten in der Realität aufgezeigt. Mit dem um 15 % vergrößerten Tunnelprofil hast Du beide Optionen: Allerdinge musst Du die "Hänger" jeweils mithilfe eines Quaders nach oben verlängern. Ohne die Vergrößerung des Tunnelprofils um 15% würden die mittig angeordneten Ausleger auch noch passen, ... ... die aüßeren allerdings nicht mehr (der N-Gleis-Abstand beträgt immer noch 30 mm). Viele Grüße BahnLand

-

Modelle von BahnLand

Hallo Michel und HnS, ich hab's gerade ausprobiert: Wenn man bei der Positionierung der Tunnelröhre oder des Tunnelportals das "Automatische Einrasten" abschaltet, bleibt eine veränderte Skalierung der Tunnelröhre (oder des Tunnelportals) gegenüber der Skalierung des Gleises bestehen, da die Kontaktpunkte an den Gleis-Enden, die für die "Re-Skalierung" verantwortlich sind, dann nicht wirksam sind. Dass man dann die Röhre auch nicht über den Kontaktpunkt des Gleises ausrichten kann, spielt beim oben beschriebenen Beispiel keine Rolle, das bei einem von "Standard-Abstand" verschiedenen Parallelgleisabstand die zentrische Ausrichtung der Tunnelröhre sowieso von Hand erfolgen muss. Ist die Tunnelröhre erst einmal korrekt platziert, kann man das "Automatische Einrasten" wieder einschalten. Nur sollte man dann die Tunnelröhre nicht mehr bewegen (oder vorher die Einrastfunktion wieder deaktivieren), da die Tunnelröhre sonst bei einer zu großen Annäherung an einen Kontaktpunkt am Ende eines Gleisstücks wieder die Skalierung des Gleises annimmt. Zum Andocken einer weiteren Tunnelröhre oder eines Tunnelportals an die bereits verlegte Tunnelröhre kann die automatische Einrastfunktion eingeschaltet bleiben. Die weitere Tunnelröhre oder das Portal nehmen dann beim Andocken automatisch die veränderte Skalierung der Tunnelröhre an, an die sie angedockt werden. Viele Grüße BahnLand

-

Läutewerk

Hallo @Draisine, herzlichen Dank für diese interesanten technischen Quellen! Viele Grüße BahnLand